En Guapi el río no solo transporta víveres: lleva memorias, cantos y saberes que se resisten al olvido. En este territorio afrodescendiente del Pacífico colombiano, la marimba acompaña nacimientos y despedidas, mientras las parteras, curanderas y lideresas sostienen el tejido emocional de sus comunidades. Entre manglares, medicina ancestral y estrategias de autocuidado, Guapi revela una forma de vida donde la salud mental se canta, se baila y se comparte

Emmanuel Rivas/Periodista, parte del #ReportingTrip organizado por la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y Family Planning News Network (FPNN).

(20-09-2025) Guapi, municipio del departamento del Cauca, Colombia. Mucho más que un punto geográfico en la costa pacífica colombiana. Es un territorio profundamente arraigado a sus tradiciones afrodescendientes, donde la marimba, los arrullos y los currulaos no solo suenan, sino que narran la historia de resistencia y memoria de su gente.

En 2010, la UNESCO reconoció estos cantos como patrimonio inmaterial de la humanidad, reafirmando el valor cultural de una comunidad que vive del comercio, la pesca artesanal y la transmisión oral de sus saberes.

El sonido de la marimba se mezcla con el rumor del río Guapi, que no solo da nombre al pueblo, sino que lo atraviesa como una vena viva que conecta memorias, cantos y resistencias.

En Guapi, las casas de madera se asoman tímidas entre manglares, mientras los guapireños recorren sus calles, saludando con una sonrisa que parece eterna.

El día comienza mucho antes de que el sol se asome. La comunidad se activa con precisión silenciosa: pescadores, mineros, concheras, comerciantes. Cada quien sabe cuál es su rol y lo cumple con disciplina.

«Aquí, cada amanecer es una ceremonia». Así lo describe Gil Milena Grueso Romero, su alcaldesa.

“El que es pescador madruga, porque la faena de pesca inicia temprano. Quienes van a vender a la galería también salen muy temprano con sus productos. Todo el mundo hace su faena, de acuerdo a lo que le corresponde”.

La economía de Guapi está profundamente ligada al agua. El río y el mar no son solo vías de transporte: son sustento, frontera y vínculo.

En la zona alta del municipio, la minería y la agricultura sostienen a las familias. En la zona baja, la pesca y el aprovechamiento forestal marcan el ritmo de la subsistencia. “La principal fuente de ingreso depende de la ubicación de la población”, señala la alcaldesa.

“Aquí el horario fluctúa mucho por la marea. Las mujeres concheras, por ejemplo, deben esperar el momento justo para salir al manglar”, explica Gil Milena. El trabajo no se mide por el reloj, sino por el pulso de la naturaleza. Y en ese ritmo, la comunidad encuentra su fuerza.

Marcelina Solís, 46 años de partería ancestral

En Guapi, la medicina ancestral no es una práctica del pasado, sino una forma vigente de entender la vida, la enfermedad y la muerte.

El río es vía y memoria para esta comunidad en medio de la selva; la vida se abre paso entre mareas, cantos y saberes ancestrales. Allí, en una comunidad donde “siempre hemos vivido”, como dice Marcelina Solís, la partería no es oficio: es un legado.

Marcelina tiene 46 años de experiencia como partera tradicional. Aprendió de su madre. “A ella le aprendí lo que sé. Hasta este momento le doy gracias a Dios que me ha ido bien. No he tenido ningún percance y todavía sigo atendiendo a las embarazadas”, cuenta con voz pausada y firme.

Su labor comienza desde el primer síntoma. “Ellas, desde que sospechan que están embarazadas, me buscan para que las toque, si se sienten mal o si quieren saber si están embarazadas o no. Ahí empieza el acompañamiento”, explica.

En Guapi, donde el acceso a servicios médicos es limitado y la única vía de entrada es por el río o aérea, el rol de las parteras es vital.

Marcelina les prepara tomas medicinales cuando se sienten “malucas”, y cuando el embarazo avanza, les ofrece el fringue: una bebida ritual hecha a base de viche y plantas medicinales, usada para fortalecer el cuerpo y el espíritu.

“Cuando tienen amenaza de aborto, también nos buscan. Uno les da tomas para detener el sangrado y luego las manda al médico para que miren el niño a ver cómo está”, relata.

Durante años, Marcelina llevó un registro de los nacimientos en un cuaderno. Pero el desplazamiento armado, que ha afectado a muchas comunidades del Pacífico colombiano, le arrebató ese archivo de memoria. “Se me embolató. No sé qué se me hizo”, dice con tristeza.

Más allá de lo físico, su labor también toca lo emocional. Las parteras, parteros y curanderos tradicionales tienen un papel fundamental en poblaciones tan alejadas como esta.

Hoy, Marcelina sigue atendiendo partos, preparando tomas, acompañando mujeres. Y ya hay relevo en camino: “Tengo una nieta que dice que quiere aprender”, afirma con una sonrisa que se mezcla con el orgullo del saber ancestral y la esperanza de que su legado seguirá tan vivo como el río, que es columna vertebral de su día a día.

Cuidarse para poder cuidar

En Guapi, donde la marimba acompaña los nacimientos y las despedidas, un grupo de mujeres —parteras, curanderas, lideresas y cuidadoras— sostiene el tejido emocional. Son ellas quienes, desde sus saberes ancestrales, han cuidado a otros durante generaciones. Pero ¿quién cuida de ellas?

Carolina Rojas, coordinadora de Psicología, Jóvenes y Educa de la Regional Occidente de Profamilia Colombia, afirma que estos hombres y mujeres, que sostienen la salud mental del territorio, rara vez se priorizan. “Siempre están al servicio del otro, pero pocas veces se preguntan cómo están ellos mismos”, dice.

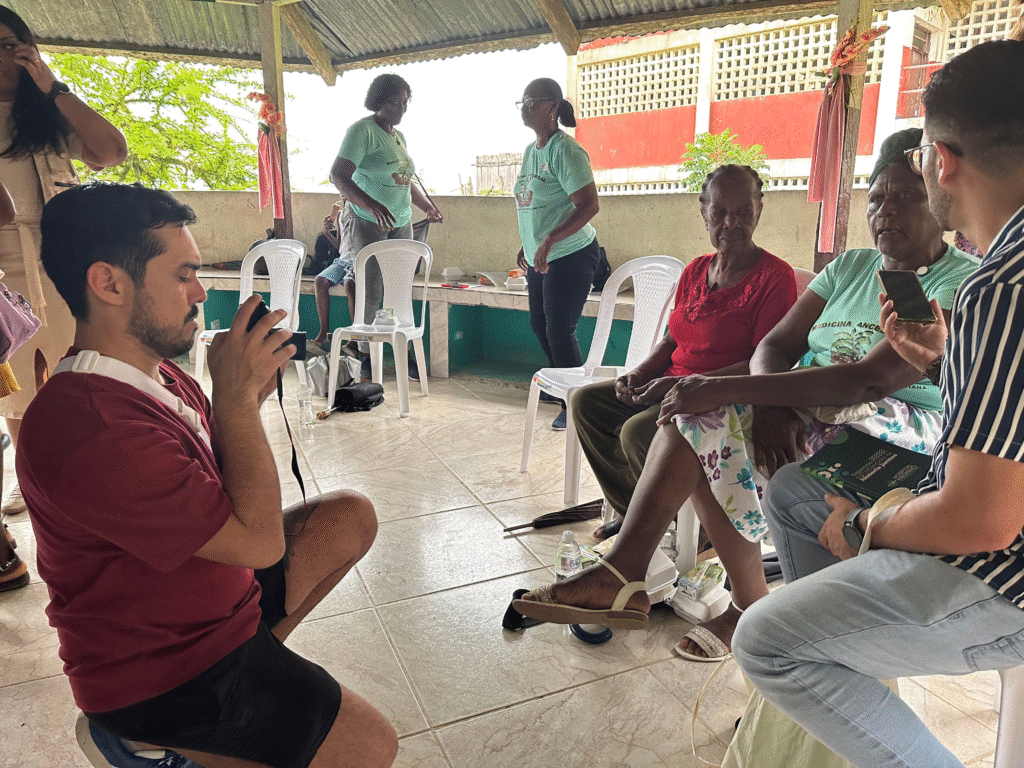

Así nació la estrategia “Salud mental a tu comunidad”, una iniciativa que reconoce que en Guapi la salud mental no se limita a lo clínico ni a lo individual, sino que se vive en lo colectivo, en los arrullos, en los bailes, en los silencios de la selva y en las risas infinitas.

Estas jornadas de Profamilia Colombia no imponen, sino que escuchan. Se habla de salud sexual y reproductiva, sí, pero también de cómo protegerse emocionalmente, de cómo reconocer señales de agotamiento y de cómo cuidar el cuerpo sin perder el alma.

Durante meses, el equipo de Profamilia navegó río adentro para buscar líderes y lideresas de comunidades rurales. Encontraron a más de cien. Provenían de Guapi y de comunidades rurales asentadas en los ríos Guajuí, San Francisco y Napi.

Con ellos, se tejieron espacios de formación en autocuidado, prevención del consumo de sustancias, primeros auxilios psicológicos, en el abordaje de violencias basadas en género y el maltrato infantil.

“A través de los talleres, nos dimos cuenta de que la salud mental está en el río, en la selva, en los cantos que ellas hacen, en los arrullos, en los alabaos, en esas risas compartidas, en el baile (…) este territorio tiene sus propios ejercicios de regulación emocional. Lo que hacía falta no era imponer, sino tejer puentes”, destaca Carolina Rojas.

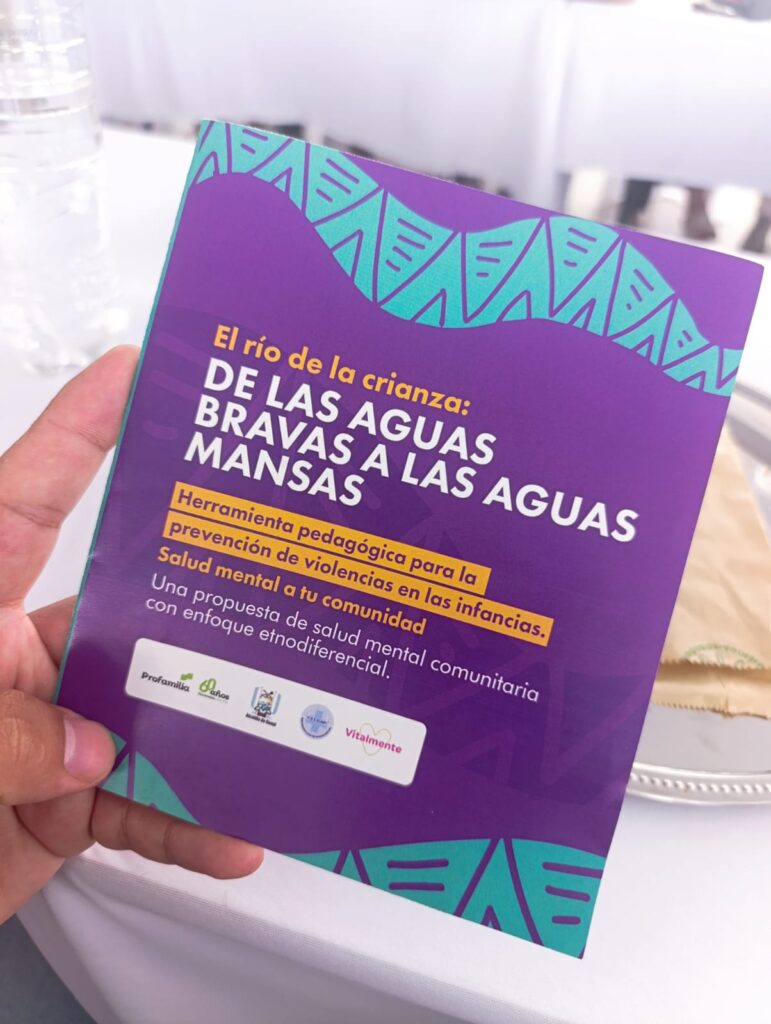

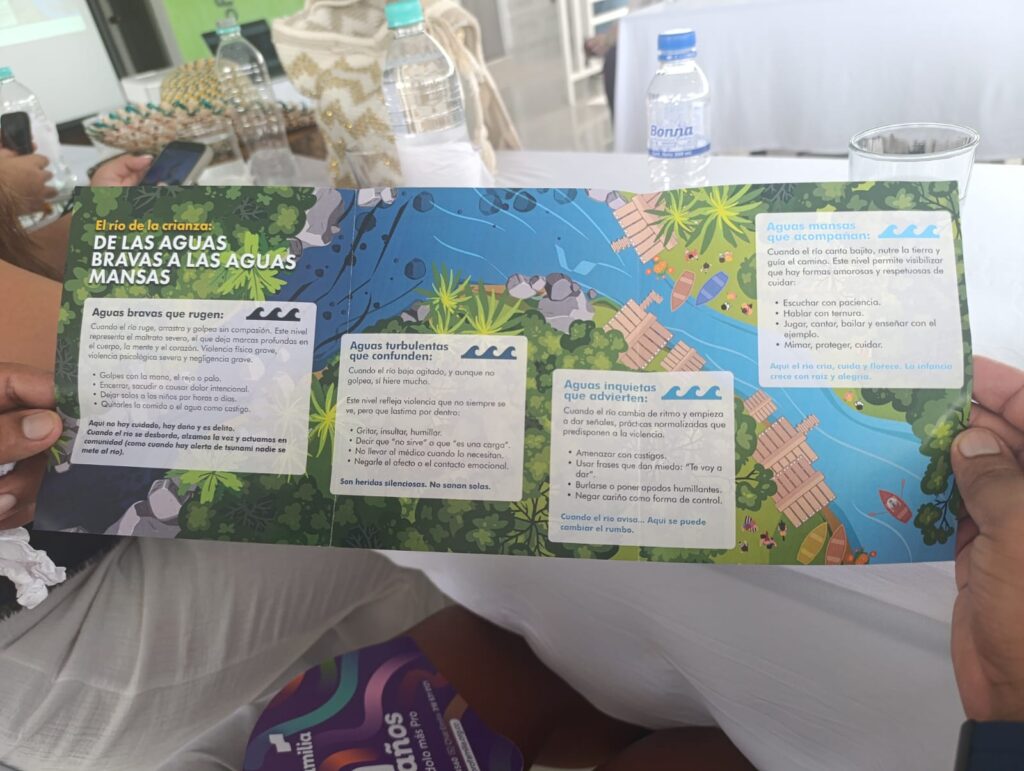

Uno de los frutos más potentes fue el “Río de la crianza”, una herramienta pedagógica que permitió reflexionar sobre el tránsito del castigo físico hacia los buenos tratos. “Guapi es un territorio que normaliza las violencias o el castigo físico como estrategia de disciplina”.

“Salud mental a tu comunidad” no solo dejó aprendizajes técnicos, sino una lección profunda que no aparece en las estadísticas.

Caminar por Guapi es aprender sin querer. Cada esquina tiene una historia y cada rostro una lección.

Es un lugar donde el río no solo transporta víveres y mercancías, sino también memorias; donde el canto no solo acompaña el duelo, sino que sana; donde la medicina ancestral convive con el autocuidado, y donde las mujeres y los hombres que cuidan también aprenden a cuidarse.

Guapi enseña sin pedir permiso, transforma sin hacer ruido, y recuerda que la salud mental también se canta, se baila y se celebra en comunidad.