Informe de la Universidad Católica Andrés Bello reveló las alarmantes cifras del Virus de Inmunodeficiencia Humana en el país, las cuales, se han incrementado en medio de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela

Con información de El Cooperante

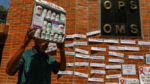

Un informe presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), da cuenta de la falta de atención y medicamentos para las personas con VIH en Venezuela.

Corresponde al Estado venezolano la adquisición y distribución de los antirretrovirales (ARVs), que permitan a las personas que se han contagiado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, llevar una mejor calidad de vida. Sin embargo, desde el año 2016 esto no se cumple.

De acuerdo con el informe publicado, el tratamiento antirretroviral fue prioritario en Venezuela desde 1999 “y la distribución de los medicamentos antirretrovirales (ARVs) se realiza en todos los estados del país de forma gratuita y sin discriminación”, agregando que “el número de personas que ha tenido acceso gratuito al tratamiento en Venezuela aumentó de manera sostenida en los últimos 15 años”, según ONUSIDA.

Sin embargo, organizaciones que brindan apoyo a personas que viven con VIH, afirman que este panorama comenzó a cambiar desde 2016, cuando el gobierno de Venezuela dejó de comprar ARVs, lo que ha llevado al aumento de hospitalizaciones y muertes por la falta de acceso a estos medicamentos.

El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria entregó fondos a Venezuela para la adquisición de ARVs, pero solo se logró cubrir a una baja cantidad de personas, en medio del colapso del sistema de salud venezolano, ya que aproximadamente el 70 % de los infectólogos especialistas en VIH se han ido del país por la falta de oportunidades.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2018, casi el 77 % de las 77.000 personas que vivían con el VIH/SIDA no tuvieron acceso a un tratamiento adecuado a lo largo de 2017 ni se dispusieron reactivos para evaluar el nivel de anticuerpos en su sangre.

Fueron diagnosticados 164.605 casos de VIH en el país hasta el 2018, con un 74,68 % de frecuencia de infección en la población masculina, llegando a fallecer al menos 5.000 personas por falta de tratamiento. A su vez aumentó la prevalencia de 0,47 % en 2004, hasta 0,6 % en 2017, llegando a un alarmante 10 % en el caso del pueblo Warao.

Personas con VIH en situación de movilidad

Entre 8 mil y 10 mil personas que viven con VIH han abandonado Venezuela, de acuerdo a cifras de Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI).

Entre los grupos vulnerados se encuentran las personas que recibían el tratamiento desde hace más de 10 años, principalmente a través de los programas especializados del sistema de salud, pero sus médicos les recomendaron emigrar por la escasez de medicamentos.

El segundo grupo son personas diagnosticadas después de iniciada la crisis del sector salud en Venezuela, a quienes sus médicos les recomendaron migrar porque no tendrían acceso al tratamiento. Por último, se encuentran los jóvenes que practicaban sexo por supervivencia en Venezuela y abandonaron el país sin saber que estaban infectados. En este grupo hay más incidencia de SIDA y fallecimientos.

Cifras en los países receptores

El acceso a derechos que más demanda la comunidad LGBTI+ al migrar es el acceso a la salud, particularmente en el acceso a tratamiento del VIH y el acceso a medicamentos para tratar diversas enfermedades crónicas, precisa la Red de Movilidad Humana LGBTI.

En Ecuador se estima que hay 1.062 venezolanos con VIH, de los cuales solo 373 están siendo tratados con ARVs por parte del sistema de salud pública, ya que hay zonas donde la xenofobia es fuerte, razón por la cual muchas personas se inhiben de ir a los centros de salud para acceder al tratamiento.

En Perú, el acceso al tratamiento para personas con VIH es gratuito, pero los migrantes deben tramitar el carnet de extranjería para ser incorporados al sistema de atención de personas con VIH. Unas 3200 personas provenientes de Venezuela reciben tratamiento en el sistema de salud peruano,lo que representa entre 3 y 4% del total de personas portadoras de VIH asistidas.

A su vez en Chile no hay datos sobre el número de venezolanos con VIH, pero existe una estigmatización que considera que los venezolanos y los haitianos son quienes llevan el VIH al país.

Por otro lado en Colombia, la Corte Constitucional ha determinado que se debe prestar atención a la salud a extranjeros, incluso si se encuentran en situación irregular, cuando se trate de casos de extrema necesidad.

Salud mental y discriminación

Explican que un reciente estudio sobre migrantes y refugiados LGBTI provenientes de Venezuela en Colombia, Ecuador y Chile, identificó más de 20 tipos de violencia que afectan a este sector de la población. Las expresiones hostiles van desde las burlas hasta el asesinato, en un contexto de normalización de la violencia.

En el caso de Venezuela, desde 2009, ACCSI ha venido documentando la situación de crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género en el país con patrones tales como: transfobia, discriminación, agresión escrita en medios de comunicación, agresión verbal, agresión física y violencia de género, documentando 192 asesinatos de personas LGBTI entre el 2009 a mayo de 2017. Para ese año, Venezuela se ubicaba en el cuarto lugar de homicidios contra personas LGBTI en América.

Asimismo, la organización Caribe Afirmativo registró 110 víctimas de violencia contra población LGBTI venezolana entre mayo de 2018 y agosto de 2020.

El centro de derechos humanos recomienda desarrollar políticas públicas con enfoque diferenciado para atender a las necesidades y derechos específicos de la población LGBTI proveniente de Venezuela, facilitar información sobre las rutas y protocolos de atención disponibles para acceder al tratamiento para VIH, a fin de que las personas puedan mantener una vida normal.

Al igual que asegurar el acceso al tratamiento para VIH, sin limitar o condicionar el ejercicio de otros derechos, y ampliar el espectro de la cobertura de salud más allá de las enfermedades catastróficas, de tal forma que incluya también otras infecciones de transmisión sexual y programas de salud sexual y reproductiva, con cobertura universal.